Articulo

| Melquiades Canales Rubio

En el sur andino, junto al complejo arqueológico denominado Incahuasi, que probablemente fue un tambo y lugar de descanso del inca en su recorrido por el Qapaq Ñan y que viene desde el Cusco y va hacia Tanaka y Chala, con construcciones líticas semejantes a las del Cusco, una pacarina, con su reloj solar (intihuatana), en la parte alta como quien va a Pullo hay muchas construcciones incas, el Capacc ñan está muy visible, al lado en la roca magmática hay una huella de pie grande, se cree que es del inca.

En este rincón de las pampas gélidas de la meseta de Parinacochas cuyo nombre en quechua es Parihuana ccocha ( laguna de paihuanas), se desarrolló una gran feria que fue reconocida por propios y extraños llegando irradiar hacia los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Cusco, Puno, llegando incluso a Bolivia y al norte de Chile.

Foto: Feriantes

La costumbre antigua desde los pre incas de realizar el intercambio o trueque ha persistido hasta a actualidad, aunque ya en menor proporción, sobre este tema han escrito muchos autores como Giorgio Alberti / Enrique Mayer “Reciprocidad e Intercambio en los Andes”, Jorge Ochoa “Pastores de Puna”, donde mencionan a las personas para trasladarse, ya entrada la república aprovecharon los caminos ya existentes llamados según las zonas Apaq Ñan – Qapaq Ñan – Jatun Ñan que eran como venas que comunicaban todo el imperio de los incas.

La necesidad de encontrar los productos en un solo lugar produjo esta feria grande, como un centro de compra venta, intercambio, y se desarrollan una serie de relaciones económicas, sociales y culturales. José María Arguedas no estuvo ajeno a este análisis y realizó una etnografía, y otros Pina Canales Flores, Luis Márquez Cuadra, La Monografía de Parinacochas, también lo refieren.

La presente descripción corresponde desde los años 30 del siglo pasado, y para ampliar el panorama, recurrí a mis padres, y otros, y a los recuerdos que tengo cuando asistía desde muy pequeño a esta feria y guardo muchos recuerdos.

INCAHUASI.- Nombre quechua que significa casa del inca, cuyas coordenadas UTM 634.770.5461 E, 8’314,503.2033 N, Zona 18L. De 18 Hás aprox. Ubicado sobre la meseta de Parinacochas, al lado opuesto del volcán Sarasara (Apu Sarasara), pegado hacia el cerro Campiña Pata a una altitud de 3000 msnm, pertenece al Distrito de Pullo – Parinacochas , Ayacucho .

Fuente: vista panorámica de la meseta de Parinacochas, tomada desde Raccayani

Sobre la kallanca, un recinto rectangular incaico, huaca o Paccarina, han construido una iglesia, como una forma de extirpar idolatrías y hacer olvidar a los lugareños, sus antiguas creencias y dioses; sobre el pórtico construido de checco de esta iglesia se encuentra escrito la frase “ sobre las ruinas de la idolatría se adora y da culto al verdadero dios “ 31 de julio 1847.

Para esos tiempos, eso era lo común porque para realizar una feria en una zona incaica tenían que cristianizar la kallanka, y hasta hoy en Pullo y muchos pueblos de Parinacochas han quedado los herederos de los conquistadores, y estos señores son denominados, apus, mistis, ccalas por los comuneros y pobladores.

Para que esta feria sea más llamativa y a la usanza colonial con la religiosidad cristiana trajeron una virgen que moraba en un caserío llamado Osccollo; que es imagen de la Virgen de la Asunción o Mamacha Asunta como patrona de la feria y el día central coincida 15 de agosto a nivel general, eligiéndose a la vez los cargontes, la feria termina con la bendición.

A unas cuadras brotan manantiales de agua que abastecían el lugar y un riachuelo hacia el N

Y en el potrero de la pampa sale un ramal ( un brazo medida de salida de agua del manantial para la zona ) de agua dulce, según leyendas viene canalizado desde Pallapalla altura de Coracora, lo cual tenía que abastecer la llacta (pueblo) que iba ser la capital del imperio, pero, por muchas condiciones desfavorables no se fundó, cuentan los antiguos, quedó como leyenda.

EVENTO DE LA FERIA.- La feria se llevaba a cabo en la pampa y ocupaba varias cuadras, los sitios cercanos de venta, eran tiendas construidas y techadas, el resto del espacio estaba lleno de toldos o carpas hacia el N con dirección a Coracora de manera interminable, todo estaba lotizado, los propietarios mistis la mayoría eran pullinos, por ejemplo mi padrino Salvador Castilla tenía 15 tiendas, Sergio Ibarra varios, mis padres dos (uno a lado de la iglesia y el otro en la plaza) vendía locería en uno de ellos.

De ese modo, todos tenían un lugar conocido, los huamanguinos con sus tintes, ropas, frazadas, aperos para el caballo, instrumentos de cuerda, cuzqueños con frazadas, ropas de lana, paños de Lucre, Maranganí, maíz blanco, coca, puneños con tintes, ropas y otros, apurimeños, coracoreños con los famosos ponchos de villano de pura alpaca, los caravileños con pisco, vino, chirimoyas, lúcumas, de Maraicasa traían las famosas jergas servía para hacer mantas para cargar las cosechas y ensillar los caballos, de Sacraca hoy conocido como San Sebastián tunas, achira y derivados, de la zona de Pauza ayrampo, apachas o apaschas muy apreciadas y hoy consideradas como patrimonio cultural de la nación , Huataca con zapatos hechos a mano y estaquillados eran duros.

José Cuadra de Pullo llevó posteriormente los afamados calzados arequipeños “Martínez”, también de Arequipa los instrumentos musicales de cuerda y cañaso de Majes, conocí a los comerciantes de tela denominados mercachifles turcos eran de Israel con telas de todas las calidades para todos los gustos, los de Celendín con finos sombreros de macora, que es todavía distintivo de los pullinos, sombreros de paja de Catacaos, Ibarra tenía tienda de telas, además su afamado aguadiente de caña “Piedra Blanca”, mi madre vendía locería en una tienda y el otro lo alquilaba.

En cuestión de licores se encontraba de todas las marcas hasta importados; no faltaba nada, también muy apreciado el chuño o chuno (negruzco), moraya (blanco) muy apetecible y requerido por los pullinos.

Toda la ladera del lado Oeste de la feria que es una zona rocosa estaba tomada por distintos grupos de personas como alojamiento que pertenecían a los distritos, anexos, caseríos, se veía un colorido cuando se observaba de la parte baja, las relaciones entre ellas era distinta de los que se alojaban en la parte baja, en las noches se suscitaban un tipo de atipanakuy de chanzas, llamándose de un frente a otro. En algunas ocasiones hubo competencias en el riachuelo o zanja, estiraban lasos de ambos extremos agarraban grupo de personas y tenían que pasar braceando, el que pasaba sin caer ganaba la competencia.

La gastronomía muy importante en la feria, a las cocineras les llamaban “qateras” se ubicaban debajo de los toldos o carpas, cocinaban todas con leña, ofrecían unos potajes muy variados y ricos, por ejemplo el infaltable caldo de mondongo, caldo de cabeza de carnero, caldo de gallina de corral, sancochado, asados, tallarines, olluquito con charqui, bisteck, el cuy en varios preparados, etc. El infaltable chicharrón de chancho serrano de un sabor y olor incomparable, después del hervido se dora en su propia manteca, acompañado con sarsa de cebolla y hierba buena, pocos lugares del país lo hacen con ese tipo de preparado. Muchos según cuentan iban por disfrutar de la gastronomía de la feria.

El centenerio cumplido en 1947, fue fecha de mayor trascendencia y asistencia “reventaba la feria”, todos los lugares llenos de gente de todos los estratos sociales, no había espacio ni para caminar, según cuentan. Para dicho evento y ocupación de los espacios se necesitaba mano de obra, había mucha gente disponible.

Foto: César Augusto Canales Pérez 19 agosto de 1956.

El traslado de la mercadería antes de la llegada de los vehículos motorizados fue en acémilas (caballos, mulas, burros y llamas ), muchos utilizaban el eje regional Coracora – Pullo – Chala, vía vapor eran enviados desde el puerto del Callao hasta el puerto de Chala y desde allí, la Casa “Casaverde” era la encargada de enviar con arrieros especializados para tal fin; para los que asistían y negociantes que venían de otras regiones los viajes duraban semanas, los visitantes compradores o feriantes se trasladaban a pie, a caballo, mula y burros, en distintos lugares del camino se formaban carpas los llamados “suyacos” donde se expendían comida y bebidas por ejemplo una señora Chumpi se ubicaba cerca a la casa Canales en Ollería, porque el tránsito de feriantes era tal, ahora bien.

Al llegar a Incahuasi cientos de animales, un problema era ¿dónde pastar? para este fin había en la misma pampa de Incahuasi, varios potreros cercados con sus respectivos nombres como le decían “corte de Incahuasi” de propiedad de Olaechea, Chascha de propiedad de Sergio Ibarra, hacia el NE Tantanya de propiedad de Gamaniel Policarpo, y en Calla Calla, cada uno con sus cuidadores y controladores en el portón, allí se pagaba la cenada es decir el consumo de pasto por día y por animal, todos estos potreros eran muy seguros y contaban con aguada es decir una fuente de agua para el ganado.

En la feria se daba una serie de relaciones sociales de intercambio y el encuentro entre grupos de distintas culturas. Para la inauguración asistían las autoridades del Distrito de Pullo, en los días siguientes se desarrollaban una serie de actividades culturales, como la presentación de conjuntos, danzas típicas de la región y de los visitantes, veladas. Por otro lado, exhibición de ganados vacunos, en los corralones compra y venta de vacunos en muchos casos llegando al ciento y de equinos en menor cantidad.

También se realizaban una serie de transacciones económicas, comerciales de bienes inmuebles, semovientes, contratos, compromisos, y estaba presente muchas veces el Notario de Coracora.

El día central de la feria 15 de agosto, se veía que un grupo de niños y personas adultas se dedicaban a vender velas, en forma ambulatoria ofreciendo a transeúntes y toldos, a la competencia (a la gana, gana), para que vayan a prender dicha vela a la iglesia una costumbre muy arraigada en ofrecimiento a Mamacha Asunta.

Los asistentes a esta feria venían con su música, cantos, instrumentos musicales para el deleite de los asistentes, era propicio para presentar nuevas canciones, allí en la feria conocí de niño a Mamá Paulina y su conjunto musical, con quienes cantó mi papá Augusto, también conocí y disfruté de las canciones y toque de guitarra del coracoreño Luis López (“Lucho Jetón” ), quien tenía una voz parecida a los Dávalos, cantaba sus huaynos y yaravíes ayacuchanos y arequipeños. En otros toldos se escuchaba arpa y violín y la gente arpeando, otros con charango, guitarras y quena. Hasta muy noche en algunos casos amanecían con la jarana. En el día había danzas, exhibición de caballos de paso de la provincia en especial de los pullinos por la fama y opulencia ( reconocida por propios y extraños como la Perla de Parinacochas ), con caballos finamente enjaezados con bridas trenzadas y enchapes de plata de nueve décimos, monturas y estribos enchapados de plata, espuelas de plata con sonidos agudo y grave, pellones sanpedranos, también era la diferencia por el uso de ponchillos finos algunos hilados de lana de vicuña, finas alforjas con bellota vistosas.

En esta feria “todo pasaba” toda fiesta tiene connotación sexual, de enamoramientos, amores, desamores, encuentros y desencuentros e inclusive rapto de mujeres, el caso más comentado de una señorita muy atractiva de Pullo que la llevaron hasta Apurímac, luego de años regresando a su tierra con un niño en brazos sola, quedándose en Pullo teniendo nueva familia.

También está la historia de un niño que vino desde Vitama en su burrito, preguntando y buscando; pensando encontrar a su madre, y es así que la encuentra con otra pareja y sin mostrar afecto, la mujer más mujer que madre, el niño regresó decepcionado a su pueblo solo y triste.

Foto: Melquiades Canales y Oliver (Sobrino)

Se produjeron también incendios, debido a que todos se alumbraban con faroles, lámparas, velas, posteriormente que apareció la lámpara a querosene marca Petromax con una luz más potente. Refiero el caso del incendio de la tienda de un mercachifle judío, cuando empezó a incendiarse la meradería la gente gritaba, ¡yaku, yaku, yaku!…el gringo que no sabía quechua a viva voz gritaba parado afuera ¡yaku, yaku, yaku!, todos fueron en auxilio y amainaron el fuego. En una ocasión presencié el incendio de otra tienda que había alcanzado el techo de paja, nada pudieron hacer. Cuentan mis padres que de ellos también en una ocasión estaba empezando a incendiarse la tienda, dormidos por asistir a una velada olvidaron una vela encendida, y escuchó mi madre entre sueños, que de puerta alguien que los conocía llamaba ¡¡ tía, tía Olivia, se quema, se quema!!, al despertar vió que las llamas se avivaban empezaba a quemar los ponchos de la cama, luego lo apagaron sin mayor percance.

En las noches había gente ya entrado en copas vociferaba “ choqche barato rutuy millwua wuallccariscca “ se refería que su sexo estaba en venta y barato, y algunas inocentes en quechua le decían a su mamá compremos para tejer y ésta le contestaba que ‘ ama huita kaychu, runa chainintam ofrecikuchkan ‘ no seas inocente hija ese hombre está ofreciendo su sexo, el choqche es un instrumento textil de hueso, que sirve para apretar la trama cuando se teje.

En las mañanas preparaban el famoso ’quemado’ que se preparaba de cañazo, consistía en el quemado de azúcar hasta dorarse luego le agregaban canela, anís, naranja o limón luego el aguardiente y tenerlo al fuego hasta que hierva, vendían bien caliente, para cortar el frío y resaca (uma ccampi - curar la cabeza). No faltaba el ponche alemán que se expendía en la mañana y en las noches, un hervido de ayrampo, limón, y una o dos copas de cañazo o ron añejo, en las noches ponche de almendra a base de leche y acompañado de empanada con relleno de queso. También en las mañanas los ricos chicharrones, tamales preparado de maíz pelado con relleno de las carnes de la cabeza de chancho.

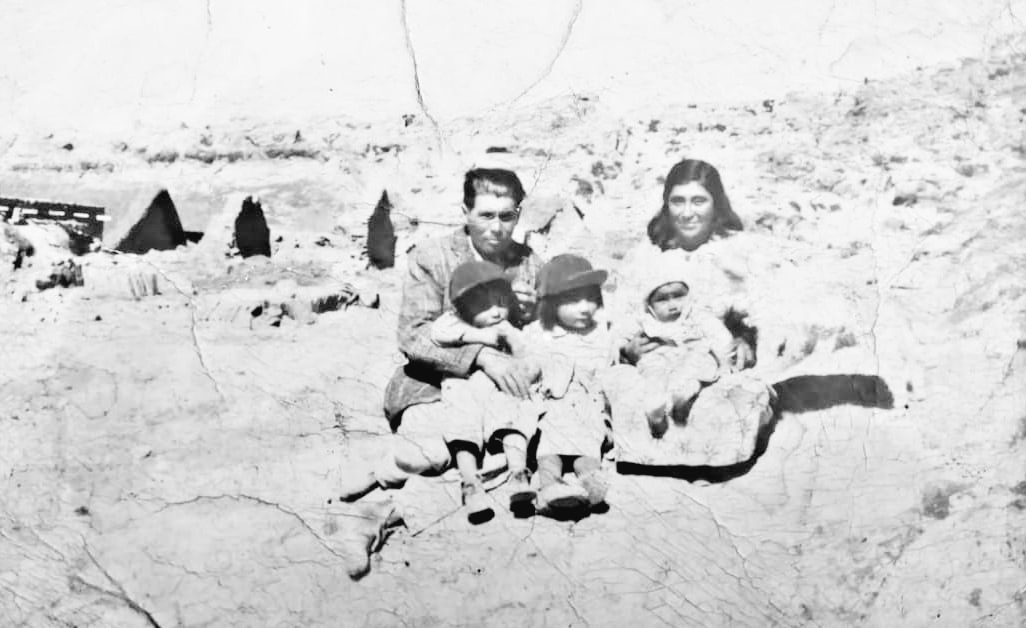

Foto: Melquiades en brazos de su padre Augusto, su madre Olivia cargando a su hermano Víctor y en medio su hermana Fausta.

Otra de las delicias para niños y adultos era el infaltable cocktail de huevos que vendían solo en las mañanas. En el día en algunas calles y plaza preparaban los helados artesanales con hielo que se traía desde el nevado Sarasara, moviendo un porongo con su manivela en un recipiente rectangular dicho porongo contenía hielo con sal, raspando con una paleta el líquido preparado o leche que se congelaba, se servía en vasos.

Además de todo lo descrito, vendían licores nacionales como importados de acuerdo a los bolsillos, no podía faltar el famoso cañaso de Piedra Blanca y de Majes, ya después de los 60 del siglo pasado fue reemplazado por el alcohol industrial etílico.

Cabe anotar que era famoso el juego del choclón y el tejo solo para adultos con apuestas, ubicados en la plaza, no tuve la satisfacción de ver.

Quiero agregar una anécdota que me pasó de niño, un día de feria acordamos varios niños entre ellos con mi hermano menor, Víctor; ir a conocer la laguna, fuimos jugando pasando por ciénagas, luego después de jugar con el agua regresamos a Incahuasi, llegamos entrada la noche, además aquel tiempo me pareció que era lejos, al llegar a la tienda fuimos castigados por nuestros padres.

Para muchos según cuentan la feria era muy esperada debido a sus diferencias con la fiesta patronal de Pullo; preferían ir a dicha feria, porque allí se pasaba mejor debido a que había una participación plena, ya que en la fiesta patronal había mucha segregación social y por ende era selectiva.

Para muchos asistentes el final de la fiesta era esperado por los remates de todas las mercaderías, a precios bastante bajos; esto se daba después de la bendición, finalmente todos se retiraban hasta el próximo año.

La comisión de feria en una reunión pública, designaba o pedía en forma voluntaria a los asistentes al próximo cargonte, encargado de los arreglos de la Mamacha Asunta, pagar al sacerdote que va realizar las distintas actividades religiosas.

Después de los 80 del siglo pasado la feria decayó totalmente debido a muchos factores, como el desarrollo de las vías de comunicación, las luchas internas, se masifica el comercio en todo el país. Los lugareños de la zona dicen “ huayrallañam muyuchkan “ y “qallpallañam pampachkan” solo quedó el viento girando y la tierra enterrando. Algunas autoridades de Pullo han fomentado hacer ferias agropecuarias con exhibición de ganados y excursión de un día en la fecha central, como una manera de recordar ese pasado esplendoroso.

Finalmente el año 2016, el 24 de noviembre se presenta el proyecto de ley 234/ 2016 CR “Ley que develara (declarará) de necesidad pública y preferente interés nacional de protección, recuperación y promoción de la meseta de Parinacochas como parte del corredor de desarrollo turístico del Contisuyo que une Cuzco – Lacaya – Pullo – Puyusca, laguna de Parinacochas” para preservar y conservar el corredor del Contisuyo Qapaq Ñan y no habla del lugar de la feria, pero sin mayores presupuestos, inclusive el Ing Añaños de la fundación del mismo nombre se constituyó últimamente reuniéndose con los alcaldes de Coracora, Pullo y Puyusca.

Actualmente toda la zona de la feria, se está convirtiendo más y más en una verdadera ruina, las tiendas en el suelo, aunque todavía queda en pie, el trabajo incaico; este final de otrora un lugar de trascendencia y gloria, solo queda en la memoria de los que gozamos y hoy fecha de aniversario con esta pandemia está desierta, sólo los Apus quedan como centinelas, con la laguna de Parihuana ccochas como espejo.